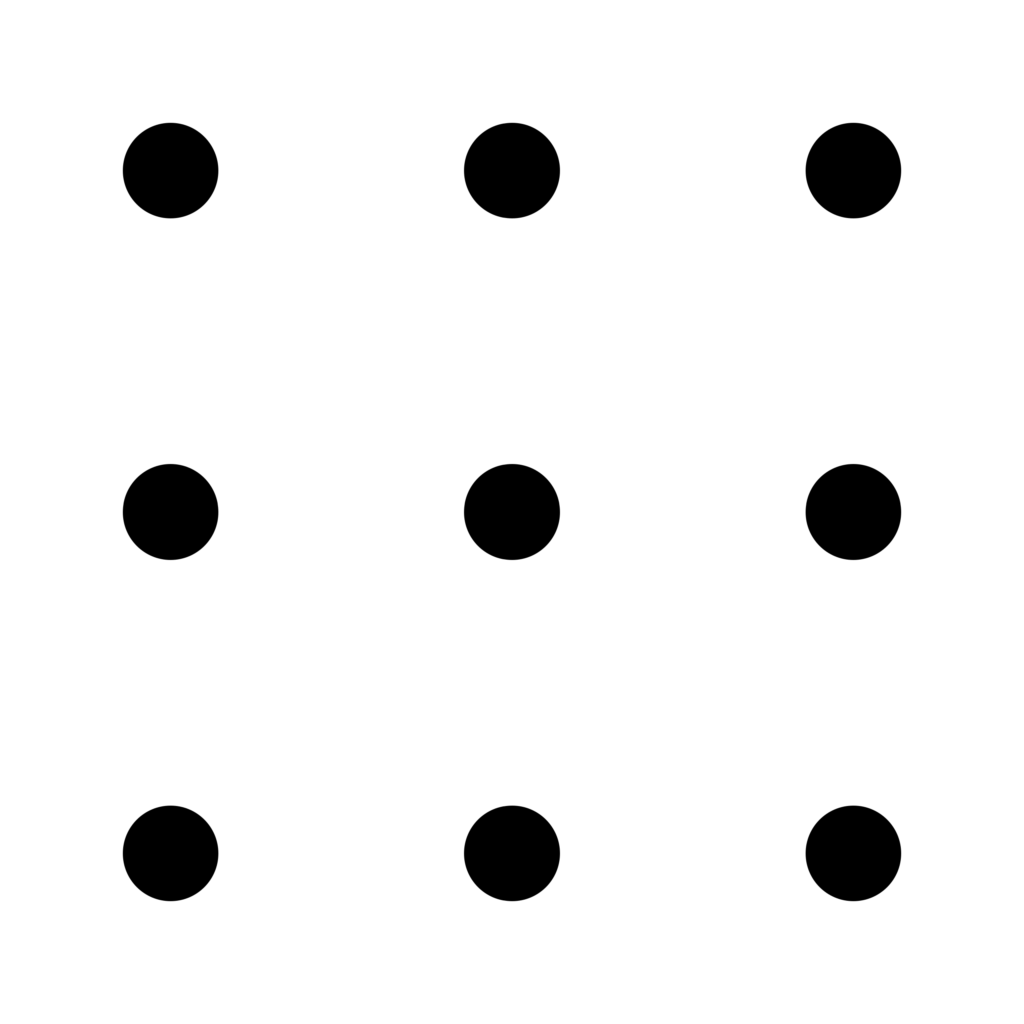

Verbinde die Punkte mit 4 Strichen ohne abzusetzen! – Kann ich das?

„Das geht nicht!“ oder „Ich weiß im Moment nicht, wie das gehen kann.“ Lesen Sie zwei Beispiele dazu: Entwicklung einer Kreuzung (1) und Anforderungsniveaus an der Gesamtschule (2)

Wir beraten pädagogische Einrichtung dabei sich zu transformieren, Dinge anders machen zu können als bisher. Der Wunsch, eine neue Praxis mit besseren Lösungen zu entwickeln, ist groß!

Aber: Vor neuem Handeln braucht man neue Ideen, denn erfolgversprechende Lösungen der realen Probleme müssen in den Köpfen der Beteiligten heranreifen. Kreatives Denken steht vor transformierendem Handeln. Das Kernproblem sind oft die Denkblockaden bei der Suche nach neuen Lösungen. Eine oder einer hat eine kreative Idee. „Das geht nicht“, sagen die anderen, und erzeugen Stillstand. Was hilft gegen diese Bremse im Kopf?

Unser wohlmeinender Rat: Ersetzen Sie den Satz „das geht nicht“ durch „Wir können uns im Moment nicht vorstellen, wie das gehen kann“. So wird aus dem vorgeblich objektiv unlösbaren Problem eine Frage der Erweiterung der eigenen Kompetenzen, individuell und gruppenbezogen/gesellschaftlich.

Das wirkt, weil kompetenzorientiertes Lernen durch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung auf der Wissensebene zu einer Neubewertung des Handlungskontexts führt. Jeder kennt wohl die Frage: „Kannst Du die neun Punkte der Abbildung oben mit vier geraden Strecken ohne Absetzen verbinden?“ Wer behauptet: „Das geht nicht“, der müsste in einem allgemeingültigen Beweis zeigen, dass es keine Lösung gibt. Wer aber den bisherigen Rahmen seines Denkens sprengt, findet heraus: „Es geht doch“. Viele Einschränkungen des Kontexts sind nicht „objektiv“ vorhanden, sondern Substrat des bisherigen (eingeschränkten) Denkens in der eigenen Vergangenheit.

Dazu zwei Beispiele, eines einfaches (außerhalb des pädagogischen Kontextes) aus der Verkehrspolitik, ein schwierigeres (innerhalb des pädagogischen Kontextes) aus der Gestaltung von Lernsystemen.

(1) Eine Kreuzung einer Einfallstraße in eine Großstadt soll nachhaltig entwickelt werden – ein löbliches Ziel. Die Verwaltung plant den Ausbau von zwei auf vier Spuren, denn im Umfeld und an der Peripherie der Stadt sind neue Wohngebiete geplant. Eine Bürgerinitiative will die Flächenversiegelung stoppen und die bisherige Fläche anders für Fußgänger, Räder, Bus und Auto aufteilen. „Geht nicht“, sagt die Stadtverwaltung, „wir müssen beim Ausbau den künftig zu erwartenden Verkehr berücksichtigen“. Die Initiative will die Geschwindigkeit des Kraftverkehrs von 50 km/h auf 30 km/h reduzieren. „Geht nicht,“ sagt die Verwaltung, „die Straßenverkehrsordnung erlaubt nicht, auf Stadtstraßen ohne triftigen Grund Tempo 30 einzuführen. Was sollte die Initiative tun? Fundiert über die Argumente nachdenken!

Beide Statements einzeln sind in der Tat zutreffend. Es ist nicht verkehrt, dass die Verwaltung sie aufführt. Aber erst aus der Kombination der beiden Argumente wächst die Lösung des Problems. Nur findet eine im Denken der Vergangenheit verhaftete Verwaltung diese Lösung nicht.

Verkehrsexperten wissen: Bei Tempo 30 ist die Durchlassfähigkeit einer Stadtstraße nahezu doppelt so hoch wie bei Tempo 50 – das ist eine physikalische Gesetzmäßigkeit. Also kann man die Kreuzung, die im Moment bei Tempo 50 suboptimal funktioniert, so im Querschnitt reduzieren, dass der Verkehr mit Tempo 30 gut fließt. Wenn der Querschnitt reduziert ist und die Ampel als technische Steuerung durch das Kreisverkehrsprinzip – situativ passend gestaltet – ersetzt ist, so erlaubt die Straßenverkehrsordnung auch, das Tempo zu beschränken. Denn der gute Grund dafür ist ja gegeben. Fläche für eine Busspur und gute Fahrradwege fallen dabei zusätzlich an, ohne dass mehr Boden versiegelt wird.

Warum fällt es Bürgerinitiativen und Verkehrs-Planende so schwer, so zu denken? Weil Ausbau nach „es wird größer, schneller, energieaufwendiger“ klingt. Die Logik „Ausbau führt zu mehr Vielfalt mit weniger Regulierung“ sprengt den Kontext des bisherigen Denkens, so wie die Lösung des 9-Punkte-Problems für Menschen, die glauben, es sei nicht lösbar.

Wahrscheinlich ist solches kontext-transformierendes Denken umso schwerer, je mehr man zur Problematik „gewohnheitsmäßige Sichtweisen“ mitbringt. Das zeigt das zweite Beispiel – wir sind ja alle als Pädagog*innen unterwegs.

(2) Die KMK hat Ende der 1960er Jahre die Schulformen Hauptschule und Gesamtschule definiert. Die Hauptschule unterrichtet alle Kinder gemeinsam in Klassen bis einschließlich Jahrgang 9 und sortiert diese im letzten Schuljahr (Klasse 10) abschlussbezogen, also nach Leistung, in unterschiedliche Lerngruppen. Die (integrierte) Gesamtschule bildet auf dem Weg zu den drei Schulabschlüssen der Sekundarstufe I in mehreren Fächern Kurse als Mittel der Fachleistungsdifferenzierung. Kurse sind dabei Teilgruppen von Klassen, die weitgehend nach gleichen Zielen, aber unterschiedlichen Anforderungsniveaus beschult werden.

Die meisten Gesamtschulen im Land setzen diese Regelung um, indem sie Kurs-Lerngruppen bilden. Das hat die aus pädagogischer Sicht höchst zweifelhafte Folge, dass Lernende in der Sekundarstufe I permanent wechselnden Peergroups beim Lernen ausgesetzt sind und nur schwer gute personale Beziehungen zu ihren Lehrpersonen entwickeln können. Noch immer ist Kursgruppenunterricht an integrierten Gesamtschulen eher die Regel als die Ausnahme. Viele Lehrkräfte können sich noch nicht vorstellen, Fächer mit Fachleistungsdifferenzierung im Klassenverband zu unterrichten.

Die Schulaufsicht hat viele Jahre lang die Mär verbreitet, der differenzierte Unterricht im Klassenverband sei von der KMK für den Schultyp Gesamtschule vorgeschrieben. Alternativen seien daher die Ausnahme, würden bestenfalls versuchsweise geduldet, aber eigentlich nicht zulässig. Diese Position der Bildungsverwaltung war und ist abwegig und unbegründet. Die KMK hat für die integrierte Gesamtschule Regelungen getroffen, die die Ausbildungs- und Prüfungsordnung betreffen. Die Frage der Organisation von Unterricht und Lernsystem hat sie an dieser Stelle nicht im Blick gehabt.

Wie konnte es dazu kommen, dass jahrzehntelang nicht nur Schulaufsichten, sondern viele Kolleg*innen so merkwürdige Vorstellungen von guter Schule hatten? Wieso glaubten sie, zwei Anforderungsniveaus bei weitgehend zielgleichem Unterricht lasse sich nur unterrichten, wenn zwischen den Teilgruppen eine Mauer steht und die Teilgruppen in verschiedenen Räumen sitzen? Weil sie gedacht haben: „Gemeinsam unterrichten geht nicht“ – aber über diese Ansicht nicht gründlich nachgedacht haben. Das ändert sich bei Schulaufsichten und Schulen, in denen die Beteiligten umformulieren: „Wir können uns im Moment nicht vorstellen, wie das gehen kann.“ Von dieser Äußerung ist nur noch ein kleiner Schritt zu: „Können wir es lernen?“.

„Ja“, antworten wir als IfpB, „es ist lernbar, wie viele gute Beispiele zeigen“.